Das perfekte Recruiting-Team: Rollen, Kompetenzen, Praxisbeispiel

Gutes Recruiting ist Teamarbeit. Die Führungskraft bringt die fachlichen Anforderungen ein, das Team achtet auf den kulturellen Fit und der*die Recruiter*in sorgt dafür, dass der Prozess strukturiert abläuft und keine Talente durchs Raster fallen. Das Ergebnis: bessere Entscheidungen, weniger Fehlbesetzungen und ein rundum zufriedeneres Team.

Zugleich zahlt Team-Recruiting direkt auf zentrale Business-Ziele ein: schnellere Einstellungen (Time-to-Hire), bessere Matches (Quality-of-Hire) und geringere Kosten (Cost-per-Hire). In diesem Artikel erfahren Sie, welche Rollen und Kompetenzen in einem erfolgreichen Recruiting-Team nicht fehlen dürfen und wie kollaboratives Recruiting in der Praxis aussehen kann.

Was ist ein Recruiting-Team und welche Vorteile bietet es?

Ein Recruiting-Team besteht aus verschiedenen Mitgliedern einer Organisation, die gemeinsam an der Besetzung einer offenen Stelle arbeiten. Meist setzt es sich aus HR-Verantwortlichen, der zuständigen Führungskraft, Fachleuten aus der Abteilung sowie weiteren internen Stakeholdern zusammen.

Jede dieser Personen leistet einen wichtigen Beitrag im Recruiting-Prozess. Dazu gehören unter anderem die Erstellung des Anforderungsprofils, das Sourcing von Talenten, die Bewerberauswahl, das Führen von Interviews und vor allem die finale Entscheidung. Wie viele Personen beteiligt sind, hängt in der Regel von der Unternehmensgröße und der Komplexität der Position ab.

Das Recruiting im Team wird auch als kollaboratives Recruiting bezeichnet. Apple-Gründer Steve Jobs schwor darauf und das aus gutem Grund. Denn kollaboratives Recruiting ermöglicht es, Bewerbende aus verschiedenen Blickwinkeln zu durchleuchten und so ein vollständigeres Bild zu gewinnen. Auf diese Weise lassen sich individuelle Biases reduzieren. Das führt zu einer besseren Passung zwischen Mensch und Rolle, einem stärkeren kulturellen Fit, weniger Fehlbesetzungen und weniger Fluktuation. Gleichzeitig steigt die Mitarbeiterbindung, denn wer in den Auswahlprozess eingebunden ist, kann sich stärker mit dem Unternehmen identifizieren.

Welche Rollen gibt es in einem Recruiting-Team?

Das A und O, um im Team erfolgreich zu rekrutieren: Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten müssen klar definiert sein. Wenn nicht geklärt ist, wer die Bewerbenden kontaktiert oder wer die finale Entscheidung trifft, kommt es schnell zu Verzögerungen. Der*die Wunschkandidat*in ist dann wahrscheinlich schon bei der Konkurrenz untergekommen. In einem eingespielten Erfolgsteam dagegen sind die Aufgabenbereiche optimal abgestimmt und sorgen für einen reibungslosen Recruiting-Prozess. Ein gut aufgestelltes Recruiting-Team umfasst in der Regel die folgenden Rollen:

Hiring Manager*in / verantwortliche Führungskraft

Aufgaben:

Der*die Hiring Manager*in ist die Person, die die Besetzung einer Stelle beantragt. Die Führungskraft definiert das Anforderungsprofil und trifft die finale Entscheidung. Sie leitet den Recruiting-Prozess aus fachlicher Sicht und spricht sich dabei eng mit den HR-Fachkräften ab.

Eingebunden in: Anforderungsprofil, Auswahlprozess, Interviews, finale Entscheidung

Recruiter*in

Aufgaben:

Der*die Recruiter*in ist die Schnittstelle zwischen Hiring Manager*in und Kandidat*innen. Die Fachkraft kommuniziert sowohl extern mit den Bewerbenden als auch intern mit den übrigen Mitgliedern des Recruiting-Teams. Sie steuert den Recruiting-Prozess aus HR-Sicht und sorgt für einen strukturierten Ablauf.

Eingebunden in: Prozesskoordination, interne und externe Kommunikation, Screening, Interviews, Vertragsangebot

Talent Sourcer*in

Aufgaben:

Ein*e Talent Sourcer*in identifiziert potenzielle Kandidat*innen, die sich nicht aktiv beworben haben, aber gut zu einer aktuellen oder zukünftigen Stelle passen könnten. Dafür nutzt er*sie soziale Netzwerke, Online-Plattformen und andere Quellen, um passende Talente aufzuspüren und Talent Pools aufzubauen.

Eingebunden in: Active Sourcing, Aufbau von Talent Pools, Erstkontakt zu potenziellen Kandidat*innen

Interviewer*in

Aufgaben:

Im Interview geht es darum, Kandidat*innen aus verschiedenen Blickwinkeln zu durchleuchten und zu prüfen, ob sie fachlich zur Position und menschlich ins Team passen. An den Interviews nehmen in der Regel sowohl HR-Fachkräfte als auch Mitarbeitende aus dem zukünftigen Team sowie die einstellende Führungskraft teil.

Eingebunden in: Interviews, Feedback, Auswahlentscheidung

Employer Branding Specialist

Aufgaben:

Employer Branding Specialists sind dafür zuständig, die Arbeitgebermarke authentisch und konsistent über alle relevanten Kanäle hinweg sichtbar zu machen, zum Beispiel über Social Media, Kununu oder Glassdoor. Sie planen und realisieren Maßnahmen, Kampagnen und Events wie Karrieremessen oder unternehmensweite Branding-Projekte.

Eingebunden in: Strategieentwicklung, Außenkommunikation, Kampagnenplanung und Employer-Branding-Aktivitäten

Administrative HR-Fachkraft

Aufgaben:

Die administrative HR-Fachkraft ist vor allem in die Erstellung des Arbeitsvertrags und die Vorbereitung des Onboardings eingebunden und sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen zur Person rechtzeitig und vollständig vorliegen. Darüber hinaus kann sie den*die Recruiter*in bei der Koordination, Kommunikation und Verwaltung des Bewerbungsprozesses unterstützen.

Eingebunden in: Organisation, Kommunikation, Vertragsabwicklung und Onboarding

HR-Analyst*in

Aufgaben:

HR-Analyst*innen sind Ansprechpartner*in für alle Fragen rund um HR-Kennzahlen und Personalcontrolling. Sie erstellen aussagekräftige Berichte, bereiten Daten visuell auf und unterstützen das Recruiting-Team dabei, den Prozess zu analysieren und zu optimieren.

Eingebunden in: Reporting, Prozessanalyse und -optimierung

Wichtig ist: Die Zusammensetzung des Recruiting-Teams sollte sich immer an der jeweiligen Position orientieren. Ziel ist es, nur die Personen zu beteiligen, die echten Mehrwert liefern, sei es durch fachliche Expertise, Teamkenntnis oder eine relevante Perspektive auf die Kandidat*innen.

Von Start-up bis Konzern: Welches Recruiting-Team braucht Ihr Unternehmen?

Wie ein Recruiting-Team in der Praxis aussieht, hängt stark von der Größe und dem konkreten Bedarf eines Unternehmens ab. Während in kleinen Teams oft Generalist*innen mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen, setzen größere Unternehmen vermehrt auf spezialisierte Rollen und standardisierte Prozesse. Ein Überblick:

Start-ups und kleine Unternehmen

In kleinen Unternehmen liegt ein großer Teil der Personalarbeit bei den Gründer*innen oder Geschäftsführer*innen selbst. Gerade in der Anfangsphase sind sie in alle Schritte des Recruiting-Prozesses eingebunden: vom Sichten der Bewerbungen bis hin zur finalen Entscheidung. Manchmal springen auch andere Teammitglieder mit ein. Der Vorteil: Die Wege sind kurz, Entscheidungen können schnell getroffen werden.

Typisches Recruiting-Team: Gründer*in bzw. Geschäftsführer*in und evtl. ein weiteres Teammitglied

Mittelständische Unternehmen

In mittelständischen Unternehmen gibt es mindestens eine Person, die sich ausschließlich um Personalangelegenheiten kümmert, häufig auch ein kleines HR-Team. Am Recruiting-Prozess sind meist die verantwortliche Führungskraft sowie ein zukünftiges Teammitglied beteiligt. In manchen Fällen wird auch die Geschäftsführung in die finale Entscheidung eingebunden, insbesondere bei Schlüsselpositionen oder strategisch wichtigen Einstellungen. Die Rollen sind klarer verteilt als in kleinen Unternehmen, dennoch bleibt der Austausch oft direkt und persönlich.

Typisches Recruiting-Team: HR-Fachkraft, Führungskraft, Team-Mitglied, evtl. Geschäftsführung

Großunternehmen und Konzerne

In großen Unternehmen und Konzernen ist das Recruiting stark strukturiert und spezialisiert. Neben Recruiter*innen, Hiring Manager*innen und Teammitgliedern sind oft auch Spezialist*innen für Active Sourcing, Employer Branding und Recruiting Analytics beteiligt. Recruiting-Prozesse folgen einem festen Schema, die Abstimmungswege sind oft komplex. Umso wichtiger ist der Einsatz professioneller Bewerbermanagementsysteme, denn diese helfen dabei, die Komplexität beherrschbar zu machen und den Prozess zu beschleunigen.

Typisches Recruiting-Team: Recruiter*in, Hiring Manager*in, mehrere Teammitglieder, Spezialist*in für Active Sourcing, Employer Branding und Recruiting Analytics

Best Practices & Erfolgsfaktoren für kollaboratives Recruiting

Ein Recruiting-Team funktioniert dann am besten, wenn es klare Strukturen, eingespielte Abläufe und eine offene Kommunikationskultur gibt. Damit aus gut gemeinter Zusammenarbeit auch wirklich effektives Team-Recruiting wird, müssen sowohl bestimmte Rahmenbedingungen gegeben als auch bestimmte Kompetenzen vorhanden sein. Die folgenden Best Practices helfen dabei, kollaboratives Recruiting in der Praxis erfolgreich umzusetzen:

- Klare Rollenverteilung

Wer macht was und vor allem bis wann? Eine klare Aufgabenverteilung mit realistischen Deadlines sorgt dafür, dass der Prozess nicht ins Stocken gerät.

- Strukturierte Feedbackschleifen

Besonders wichtig ist das zeitnahe Einholen von Feedback. Nach jedem Interview sollte klar sein, bis wann alle Beteiligten ihr Feedback abgeben und in welchem Tool oder Format das geschieht. Ansonsten gehen wichtige Eindrücke verloren und der Prozess zieht sich unnötig in die Länge.

- Recruiting-Tools

Gerade in größeren Organisationen kommt es auf die richtigen Tools an. Statt E-Mail-Pingpong können Bewerberprofile in einem Bewerbermanagementsystem wie Tellent Recruitee einfach geteilt und kommentiert werden. Das spart Zeit und verhindert, dass wichtige Infos oder Fristen hinten runterfallen.

Praxisbeispiel: So geht Recruiting im Team

Sehen wir uns jetzt das Recruiting im Team anhand eines Beispiels aus der Praxis an. Das Unternehmen ABC sucht eine*n neue*n Entwickler*in. In der Vergangenheit gab es bei Einstellungen immer wieder Schwierigkeiten, sowohl in Bezug auf die fachliche Qualifikation als auch den Teamfit. Die Folge: eine hohe Fluktuation und schlechte Stimmung im Team.

Deshalb hat sich ABC entschieden, den kollaborativen Recruiting-Ansatz auszuprobieren und das Entwickler-Team von Anfang an in den Prozess einzubinden.

1. Teamaufstellung

Sandra, Head of Development, ist die Hiring Manager*in im Team. Sie beantragt offiziell die Besetzung der Position und stellt gemeinsam mit HR ein funktionsübergreifendes Recruiting-Team zusammen, bestehend aus:

- Talent Sourcer*in für das Active Sourcing

- HR-Fachkraft als Prozessverantwortliche

- Administrative HR-Fachkraft zur Unterstützung bei Terminkoordination und Kommunikation

- CTO für kulturellen Fit und strategische Einschätzung

- Zwei Entwickler*innen für die fachliche Beurteilung

2. Vorbereitung und Stellenprofil

Gemeinsam definieren die Team-Mitglieder die Anforderungen an die Stelle: Welche fachlichen Qualifikationen sind ein Muss? Welche persönlichen Eigenschaften wären ein Plus? Darauf aufbauend entsteht ein klares Anforderungsprofil, ergänzt durch eine Candidate Persona, die den*die ideale*n Kandidat*in beschreibt. Das Anforderungsprofil dient zum einen zum Erstellen einer aussagekräftigen Stellenanzeige und gibt zum anderen dem Recruiting-Team eine wichtige Orientierung im Auswahlprozess.

3. Sourcing & Vorauswahl

Jetzt geht es darum, passende Kandidat*innen zu finden und zwar auf zwei Wegen: Zum einen wird die veröffentlichte Stellenanzeige aktiv beworben, zum anderen beginnt das Team mit der gezielten Ansprache potenzieller Talente über Active Sourcing. Auch der CTO und Sandras Team bringen sich ein, denn sie sind in der Branche gut vernetzt und können wertvolle Kontakte aktivieren.

Die eingehenden Bewerbungen und identifizierten Profile werden von Recruiter*in und Sourcer*in gesichtet und vorselektiert. In enger Abstimmung mit der Führungskraft werden die Kandidat*innen mit dem höchsten Potenzial zum Vorstellungsgespräch eingeladen.

4. Interviewphase

Der Interviewprozess gliedert sich in drei Schritte: Zunächst führt die Recruiterin ein telefonisches Vorgespräch, um ein erstes Bild zu gewinnen und grundlegende Fragen zu klären. Danach folgt ein Gespräch vor Ort mit Sandra sowie den beiden Entwickler*innen. Wenn alle Beteiligten einen positiven Eindruck haben, findet ein finales Gespräch mit dem CTO statt. Dabei geht es vor allem um den kulturellen Fit und die strategische Einordnung.

5. Finale Entscheidung & Onboarding

Nach Abschluss der Interviewphase geben alle Beteiligten im Bewerbermanagementsystem ihr Feedback zu den Kandidat*innen ab. Die abschließende Entscheidung treffen Sandra, der CTO und die Recruiterin in einem finalen Abstimmungsgespräch. Die Wahl fällt auf Daniel, der alle sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt hat.

Die administrative HR-Fachkraft kümmert sich um die Vertragserstellung und bereitet alles für ein reibungsloses Onboarding vor. Das Entwicklerteam freut sich über die Entscheidung – nicht nur, weil Daniel gut ins Team passt, sondern auch, weil ihre Einschätzung in den Auswahlprozess eingeflossen ist.

Die richtigen Tools für das Recruiting im Team

Je mehr Personen am Einstellungsprozess beteiligt sind, desto wichtiger ist es, dass alle wichtigen Informationen übersichtlich abgelegt werden und für alle Beteiligten zugänglich sind. Genau hier kommen Bewerbermanagementsysteme ins Spiel. Sie sind das Rückgrat eines gut funktionierenden Recruiting-Teams.

Ein Beispiel für ein solches System ist Tellent Recruitee. Es bietet u. a. folgende Funktionen:

- Zentrale Dokumentenverwaltung

Sämtliche Bewerberinformationen und Unterlagen sind zentral abgelegt und nur für die Personen sichtbar, die am Prozess beteiligt sind. Bewerbungen müssen weder ausgedruckt noch umständlich per E-Mail weitergeleitet werden.

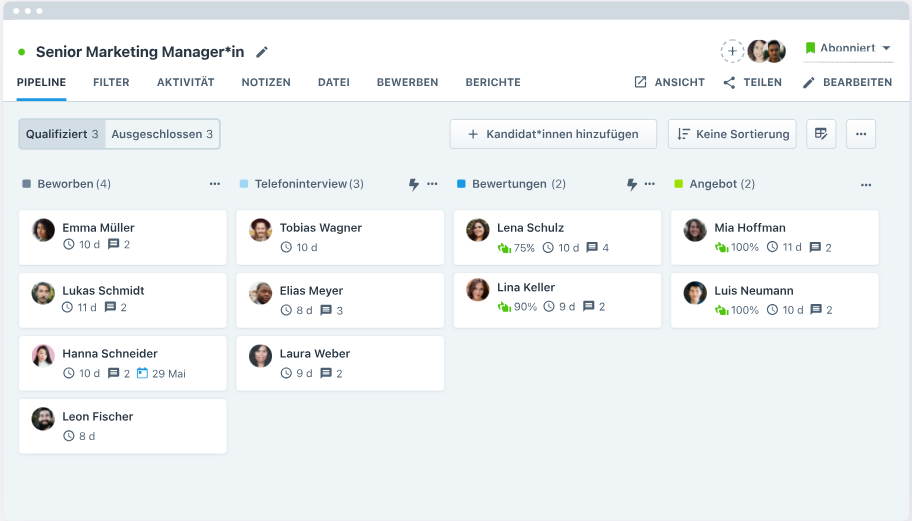

- Überblick über den gesamten Recruiting-Prozess

Über die Bewerber-Pipeline lässt sich jederzeit genau nachvollziehen, wo sich die einzelnen Kandidat*innen gerade im Prozess befinden. Kein Durchwühlen von Papierstapeln oder suchen in alten E-Mail-Verläufen und vor allem keine bösen Überraschungen mehr, wenn man Wochen später feststellt, dass der*die Wunschkandidat*in noch immer keine Rückmeldung erhalten hat.

- Einheitlicher Kommunikationskanal

Sämtliche Kommunikation findet im Bewerbermanagementsystem und damit über einen einzigen Kanal statt. Das gilt sowohl für die externe Kommunikation mit den Bewerbenden als auch intern. Die Team-Mitglieder geben ihr Feedback direkt im Kandidatenprofil ein. Das sorgt für Klarheit, weniger Missverständnisse und schnellere Abstimmungen.

- Klare Zuständigkeiten

Über die Rollenvergabe lässt sich genau festlegen, wer wofür verantwortlich ist. Zuständigkeiten sind eindeutig definiert und im System nachvollziehbar. In der Praxis bedeutet das: Sie können jederzeit nachvollziehen, wo es gerade hakt, und den Recruiting-Prozess im Team gezielt anschieben.

- Datenschutz

Ein Bewerbermanagementsystem hilft dabei, die Anforderungen der DSGVO zuverlässig einzuhalten. Alle Bewerberdaten sind sicher an einem Ort gespeichert und schlummern nicht ungeschützt in E-Mail-Postfächern oder auf lokalen Laufwerken. Über die Zugriffsrechte lässt sich außerdem genau steuern, wer welche Informationen sehen darf.

Fazit: Gutes Recruiting ist Teamarbeit

Team-Recruiting bietet Vorteile für alle Beteiligten: Wenn unterschiedliche Perspektiven, Kompetenzen und Erfahrungswerte gebündelt werden, kommen bessere Entscheidungen dabei heraus. Das Ergebnis sind weniger Fehlbesetzungen, geringere Fluktuation und mehr Zufriedenheit im Team. Doch nicht nur die Quality-of-Hire steigt, der gesamte Prozess wird auch schneller und effizienter. Gerade in Zeiten von Fach- und Arbeitskräftemangel ist das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Kurzum: Kollaboratives Recruiting lohnt sich sowohl für Bewerbende als auch fürs Unternehmen.

Dieser Artikel gibt Ihnen alle Informationen an die Hand, um Ihr Recruiting-Team so aufzubauen bzw. auszubauen, dass alle relevanten Rollen und Kompetenzen vertreten sind. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Zusammenarbeit im Team kritisch zu hinterfragen: Was läuft gut, wo gibt es Optimierungspotenzial? Wenn Sie bisher noch kein kollaboratives Recruiting nutzen, probieren Sie es aus. Tellent Recruitee unterstützt Sie dabei mit den passenden Funktionen.

.jpg)